熊本城の復興と地震後の変遷

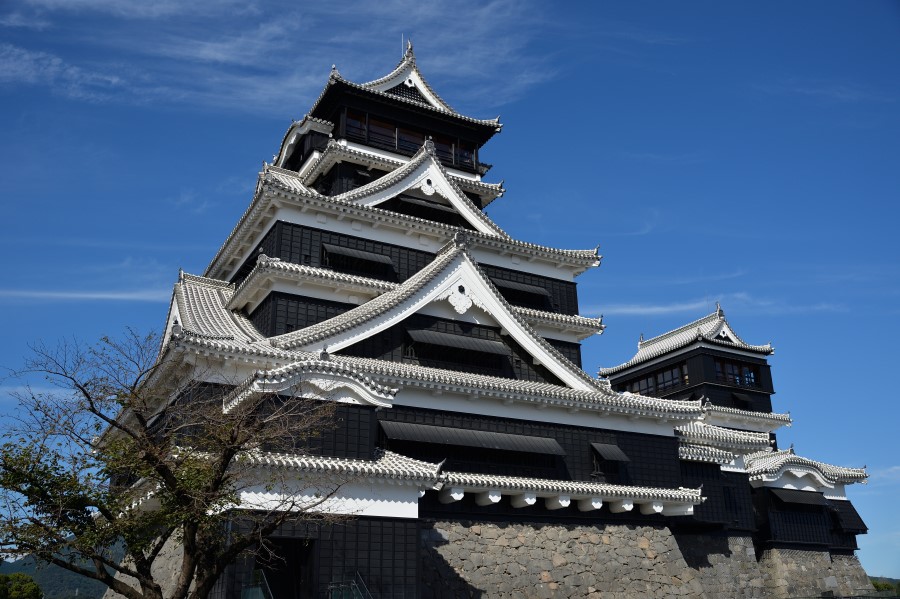

熊本城を訪れると、まず目に飛び込んでくるのが、地震を乗り越えたその力強いたたずまいです。2016年の熊本地震で大きな被害を受けた熊本城は、今もなお復旧の道を歩んでいます。崩れた石垣や損壊した櫓を目の当たりにしながらも、そこに重ねられてきた修復の努力を感じると、歴史の深みと人の営みの尊さが胸に迫ります。この記事では、熊本城の復興の歩みと、震災後に見えてきたその新たな姿を紹介します。

地震がもたらした被害の大きさ

2016年4月、熊本を襲った最大震度7の地震は、多くの建物とともに熊本城にも深刻な傷を残しました。とくに石垣の崩落が広範囲に及び、約3万3000個の石が落下したとされます。天守の屋根瓦がはがれ落ち、櫓や塀が傾き、一部の建物は全壊するほどの被害を受けました。

歩いてみると、崩れた石垣が「うねり」のように形を変えて今も残されており、災害の爪痕の大きさを体感できます。被害の大きさはただ目に見える構造物だけでなく、文化財としての価値や観光面にも影響を与えました。熊本の象徴である熊本城が傷ついたことは、地元の人々の心にも大きな衝撃をもたらしたのです。

段階的に進む復旧作業と新たな景観

地震から約4年後の2020年、大天守の外観復旧が完了し、一般公開が再開されました。鉄骨による補強と旧来の建材を組み合わせた工法で、震災前の姿を忠実に再現しています。復旧された天守から見下ろす市街地の風景は、再び蘇った熊本城の力強さを象徴するようです。

その後も、長塀や監物櫓といった重要な建造物の復旧が順次進んでいます。現地では石垣の修復にあたり、一つひとつの石を元の位置に戻す「石番号」の記録作業が行われ、手間と時間をかけた丁寧な修復が続いています。2023年には監物櫓の復旧が完了し、美しい姿を取り戻しました。

現場を訪れると、復旧中のエリアには説明パネルや見学通路が設けられており、城の構造や修復方法を間近で知ることができます。観光だけでなく「学びの場」としての魅力が加わった点も、地震後ならではの変化といえるでしょう。

長期計画のなかで生まれる未来の熊本城

熊本市は2023年に復旧計画を見直し、最終的な復旧完了を2052年度と設定しました。実に40年にわたる長期プロジェクトとなっており、文化財としての保存と安全性の両立を目指す慎重な姿勢がうかがえます。将来的には、宇土櫓の石垣も一度解体され、より強固な構造で再建される予定です。

さらに、保存と活用を両立させるために「特別史跡熊本城跡保存活用委員会」が設けられ、市民や専門家による議論を通じて未来の熊本城像が描かれつつあります。震災の記憶を風化させず、後世に伝える場としても、熊本城は進化を続けるでしょう。

熊本城は、ただ元に戻すだけでなく、次の時代に伝えるための「生きた文化財」として形を変えながら歩んでいます。その姿は、復興のシンボルとして多くの人に勇気を与えています。